根管治療の間隔と、抗菌効果の持続期間について

みなさん、こんにちは。

今回のブログは、根管治療の間隔についてです。

根管治療を行なっている患者さんに、次のお約束は、どのくらいあければいいですか?とよく質問されます。

2017年2月24日のブログでお話ししたように、 水酸化カルシウムの抗菌効果は1週間で発揮されますから、理想的な治療の間隔は1週間です。

ただし、どうしても予定が合わない場合の妥協点として、確実なところだと、2〜4週間以内であれば問題ないでしょう。

根管治療の間隔の根拠

図1に示すように、治療と治療の間には、根管の消毒を目的に、貼薬剤:水酸化カルシウムが根管に入っています。それから、唾液や食べかすが入って、根管を汚染しないように、仮封剤(仮の詰め物)でフタをします。

水酸化カルシウムの抗菌効果と仮封剤の封鎖能力を最大限発揮してもらうためには、2つの条件をクリアしなければなりません。

1. 水酸化カルシウムは接触しているところに抗菌効果を発揮します。水酸化カルシウムを根管壁に接触させ、充満するように根管に入れます。

2. 仮封剤は充分な厚みをもたせ、緊密につめることで、唾液の浸透を遅らせることができます。Webberら(1)は、仮封剤の厚みは最低でも3.5mmの深さは必要だ、と述べています。

水酸化カルシウムの抗菌効果の持続期間

Tronstadら(2)は、サルの歯を根管治療した後、水酸化カルシウムを根管に貼薬し、4週間後、根管周囲のpHがどのように変化をするか、実験しました。

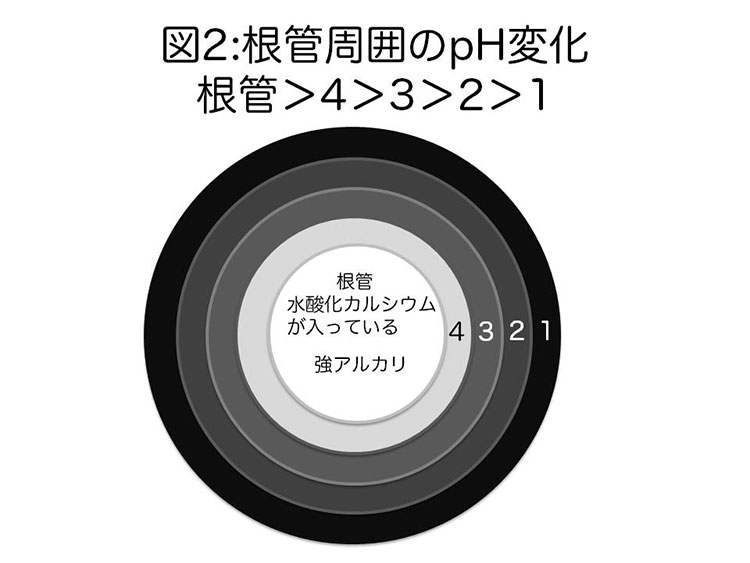

図2は、Tronstadらの実験結果を簡易化したものです。中央の円が根管、円が外側にいくにつれて、根管から遠ざかるイメージです。

根管のpHが最も高く、10.0〜12.2以上あり、次に高かったのは、4でpH8.0〜12.2でした。

3になるとpH8.0〜11.1、2はpH7.4〜10.0、1が6.4〜7.0と、外側(セメント質側)にいくにしたがって、水酸化カルシウムの影響は受けにくくなるようでした。

この実験結果からいえることは、先述したように、根管壁に接するように水酸化カルシウムを根管に入れること、そして、水酸化カルシウムの強アルカリ性は、4週間ほど持続する可能性がある、ということです。

次に、仮封剤はどのくらいで唾液を浸透させるか、についてです。

Baltoら(3)は、38本の抜歯した上顎小臼歯に根管治療を行い、3種類の仮封剤を使って、細菌を歯に浸させた場合、仮封剤に細菌が浸透し始めるのは、in vitroで実験した結果、2週間でした。

細菌の浸透開始に2週間かかった仮封剤は、水硬性セメントといって、水分に触れると固まる性質を持っています。そのため、お口の中ではとても使いやすく、根管治療には、なくてはならない材料です。

まとめ

in vitroの結果とヒトとサルの差を考慮する必要はあるかもしれませんが、上記の実験結果より、水硬性セメント(仮封剤)は、唾液の浸透を遅らせる限界が2週間、水酸化カルシウムの持続する抗菌効果は4週間。

このような根拠をもとに、次のお約束を決めた方がいいでしょう。

ももこ歯科では、次回のアポイントは1週間後、どうしても難しいなら2週間後、それでも難しいなら4週間以上はあけないように、患者さんにお願いしています。

次回のブログは、だいぶ遅くなりましたが、学会報告です。お楽しみに。

1. Webber, Raymond T., et al. “Sealing quality of a temporary filling material.” Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology 46.1 (1978): 123-130.

2. Tronstad, L., et al. “pH changes in dental tissues after root canal filling with calcium hydroxide.” Journal of Endodontics 7.1 (1981): 17-21.

3. Balto, Hanan. “An assessment of microbial coronal leakage of temporary filling materials in endodontically treated teeth.” Journal of endodontics 28.11 (2002): 762-764.