マイクロスコープ(顕微鏡)は、虫眼鏡?!

少し間をあけてしまいましたが、みなさまいかがお過ごしでしょうか?

11月に雪が降った時は、さすがに驚きましたね。最近は、冬なのに暖かい日が続いています。でも、日が短いのはやっぱり寂しいです。せめて、18時頃までは明るければ、なんだか気持ちも落ち着きます。

今回はマイクロスコープの見え方と、根管治療でマイクロスコープを使う目的についてお話しします。

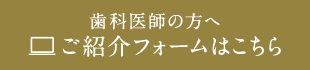

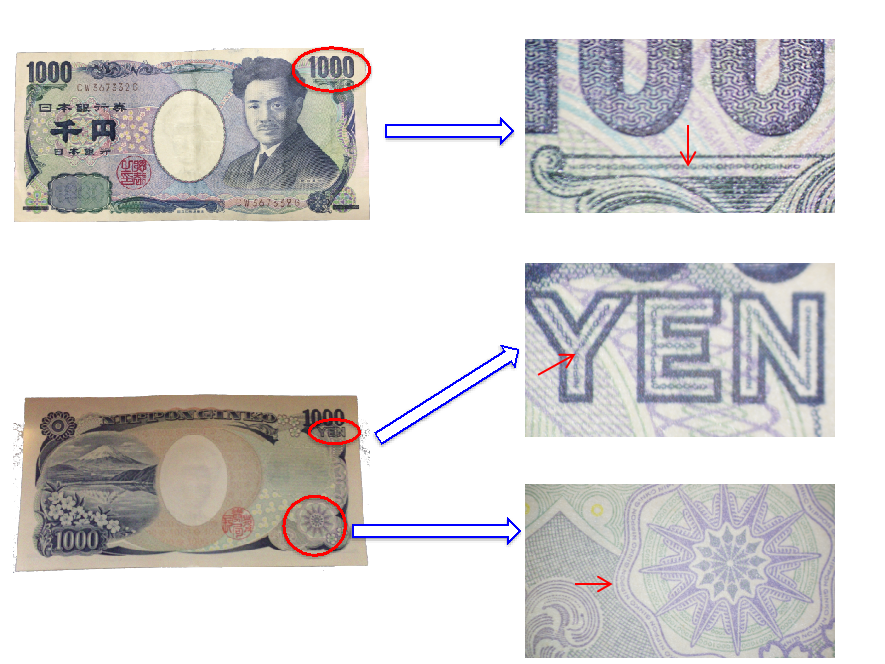

歯科用マイクロスコープの拡大率を千円札で見てみよう!

歯内療法*1の基本コンセプトとマイクロスコープの関係

歯内療法*1の目的は根尖性歯周炎の予防と治療 です。根尖性歯周炎の原因である細菌1)を除去することで、歯内療法*1を成功に導きます。歯内療法*1の基本コンセプトとは、『無菌的処置』と『根管解剖形態の維持』です。

『無菌的処置』は、機械的拡大・洗浄・貼薬 で、特に機械的拡大は、“歯質を削る”治療行為なので、安全が確保される環境 で行わなければなりません。洗浄は細菌にとっては脅威な抗菌力を持っている薬剤である反面、ヒトの体にとっては毒にもなりますので、洗浄液が歯の外に漏れていないかをマイクロスコープで確認します。根管貼薬では根管の中にきちんと水酸化カルシウムが貼薬できているか、という確認が必要です。無菌的処置をマイクロスコープ下で行うことで、安全と確実性を担保できる環境で行う結果、根管の解剖形態を維持することにつながるのです。

とりわけ外科的歯内療法では、マイクロスコープと超音波チップ、MTA*2を用いることで、以前の報告と比較して成功率が上昇しました2)。

*1: 歯内療法には、保存的な治療と外科的な治療があります。前者は、生活歯髄療法と根管治療、後者は、歯根端切除術と意図的再植術があります。外科的な治療法については、今後詳しくブログでお話ししていく予定です。

*2: MTAとは、非常に封鎖性の良い材料です。後々、ブログでも触れていく予定です。

1) Kakehashi, S., H. R. Stanley, and R. J. Fitzgerald. “The effects of surgical exposures of dental pulps in germ-free and conventional laboratory rats.” Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology 20.3 (1965): 340-349.

2) Kim, Syngcuk, and Samuel Kratchman. “Modern endodontic surgery concepts and practice: a review.” Journal of endodontics 32.7 (2006): 601-623.