歯をもたせるための、豆知識〜その2 虫歯からの歯髄炎と歯髄壊死、根尖性歯周炎の関係①〜

ももこ歯科のブログを読んでくださる皆様、いつもありがとうございます。

今日のブログは、『歯をもたせるための』シリーズ虫歯編です。

『もたせる』の定義は、歯を健康のまま『長持ちさせる』ことです。

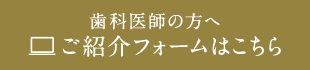

どっちがもちそう?

虫歯が大きく深くなるにつれて、歯の健康な部分はなくなっていきます。

では、図1の左と右の図ではどちらがもちそうでしょうか?

もちろん、左のほうがもちそうですよね!

患者さんご自身がイメージしている歯の形に近い方が、長もちする歯です。

虫歯は大きく深くなると、徐々に右の図に近づいていきます。

右の図のようになると、歯をもたせることが難しくなります。

虫歯にならないことが一番大切ですが、虫歯になったとしても、左の図に近い形で残せる状況の方が、歯をもたせるには好条件です。

では、いったいどんな病気が図1右のような歯にしていくのでしょうか?

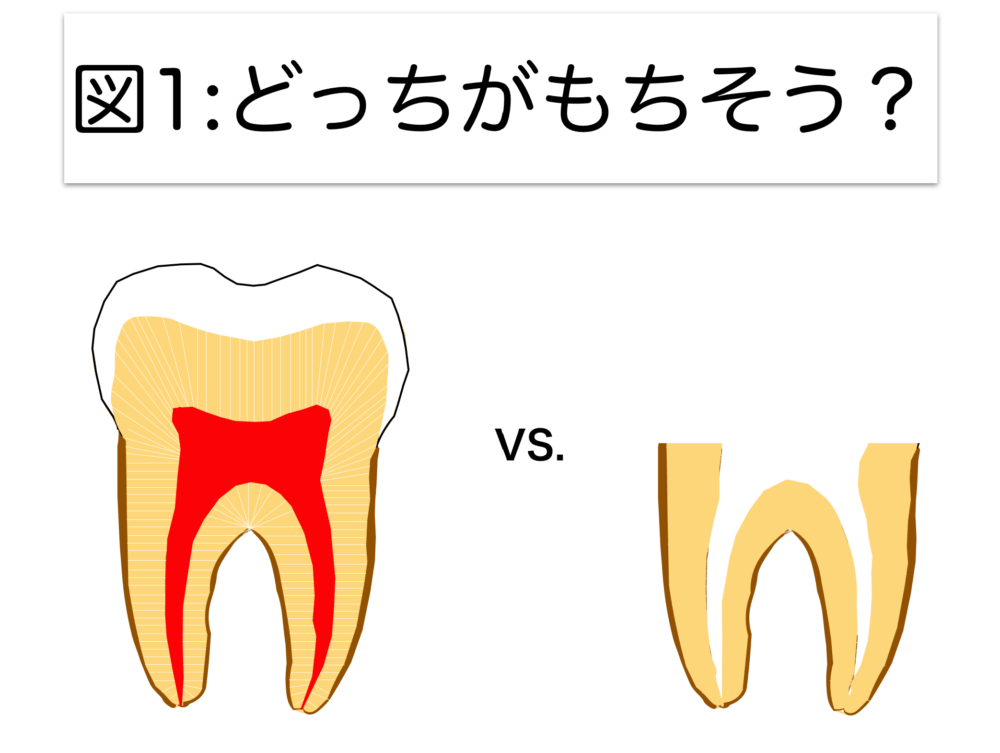

虫歯が重症化した時の病気は?

虫歯とは、虫歯菌が歯に住み着いてしまった結果起こる病気です。

虫歯だけで図1右のような歯になるわけではないです。

なんていう病気が歯を崩壊させていくのか、虫歯が重症化するとどうなるか、図2に示します。

虫歯が進行すると、歯髄炎になります。歯髄炎は、虫歯菌が歯髄に入り込んで炎症を起こしているイメージです。歯髄炎がさらに進むと、歯髄壊死になり、歯髄壊死と根尖性歯周炎は同時に起こっていることが多いです。

また、一度治療した歯でも根尖性歯周炎を起こす場合があります。

病気の進行と症状の変化

病気の進行に伴い、症状の一般的な変化は、最初は無症状で、徐々に 冷たいものにしみるor痛い→温かいもので痛くなった→何もしなくても痛い という風に、最初は誘発されて痛みを感じていたけれども、重症化すると、刺激を何も与えていないのに痛い、と変化します。歯髄炎の時は冷たいものもしくは温かいもので痛みを感じる、あるいは何もしなくても痛い、かむと痛い、歯髄壊死の場合は何もしなくても痛い、かむと痛い、があります。

一度根管治療をしたことがある歯が、冷たいもの、あるいは温かいものに対して痛みを感じることはないですが、何もしなくても痛い、かむと痛みを感じることはあります。痛みはなくてもレントゲンを撮ると根尖性歯周炎になっている歯もあります。

以上により、虫歯が進行すると歯の健康な部分が少なくなり、もたせる条件が徐々に厳しくなります。

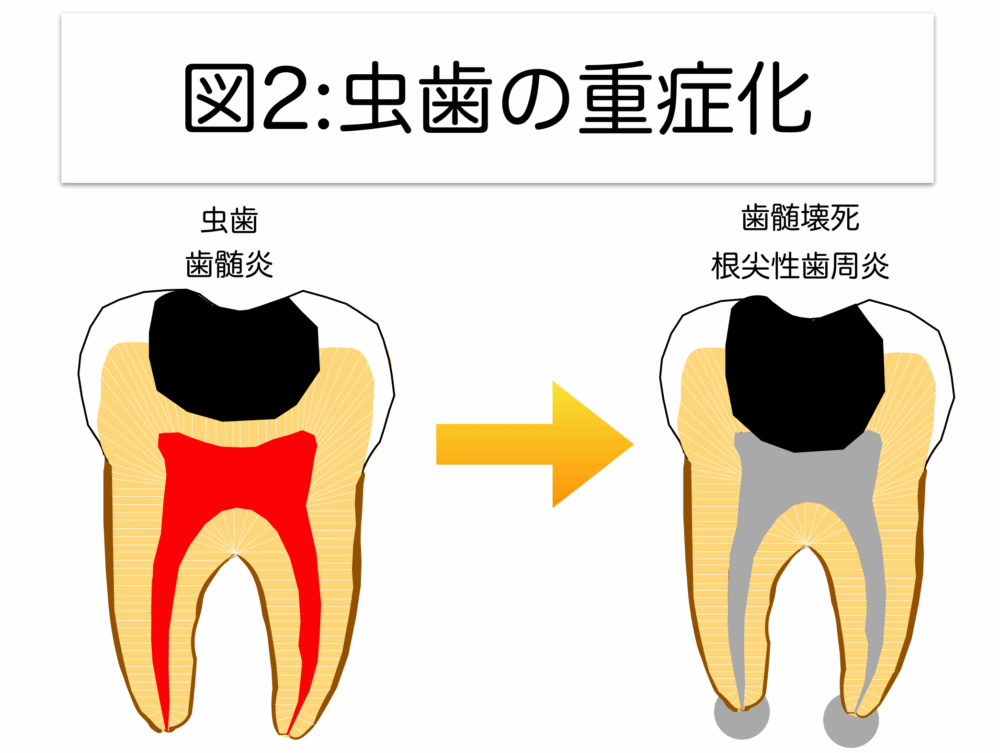

歯をもたせる要件

図3の三角形は、歯をもたせるために検討すべき要件の重要度を面積の広さで示しています。

歯をもたせるために一番大事な要素を順番に、虫歯の大きさ、歯周病、根尖性歯周炎となります。

歯科医師は、この3つの要素を総合的に考えて、歯をもたせられるかどうか、考えています。

虫歯が小さい歯ほど、歯の健康な部分が大きいことになりますから、歯をもたせるには好条件となります。

歯周病が重症になると歯を支えている骨がなくなり、歯がグラグラ揺れます。

しかし、歯周病が軽症で歯を支えている骨がしっかりしていてまったく揺れていない歯であれば、歯をもたせるには好条件となります。

最後に、根の先の病気:根尖性歯周炎は、おおかた解決できる病気です。

虫歯が小さくて歯周病が軽症なら、歯をもたせられる可能性が高くなります。

一方で、虫歯が大きく歯周病も重症なら、歯をもたせられる可能性は低くなります。

虫歯が大きく歯周病も重症な歯に歯内療法によって根尖性歯周炎を解決できたとしても、歯をもたせられないことが多いです。

歯をもたせるには、虫歯にならないように予防することが一番で、デイリーケアとバランスが良い食生活を送ることが最も重要です。

次に、虫歯になってしまった場合、特に初期の虫歯は無症状であることが多いです。

定期的な歯科医院の受診は、虫歯の治療を始めるタイミングを図るためにとても有効です。

不運にも歯髄炎や歯髄壊死になってしまった場合、早く痛みを取って確実に治すように、基本コンセプトを遵守した根管治療をおすすめします。

次回は、実際の症例でお話ししていきます。

お楽しみに。