根管治療を失敗させない=成功させる要件〜その4〜

ももこ歯科のブログを読んでくださるみなさま、いつもありがとうございます☺️

今回のブログは、根管治療を失敗させない=成功させる要件〜その4〜

根管治療中における細菌の除去:歯根部分編です。

歯根部分編は、今回を含めて3回に分けてお話しします。

今回(歯根部分編初回)のお話しは、歯根のどこが汚れているか、次回は、汚れを取るための守るべきルール、歯根部分編の最終回は、汚れを取ろうとしすぎた結果…、以上となります。

歯根のどこが汚れてる?

根管にいる細菌を除去することが、根管治療の目的となります。

さらにいうと、一番汚れている歯根の先っぽ、つまり根尖部分をきれいにすることが、根管治療を失敗させない=成功させる要因の最重要過程です。

Armitage*らが発表した1983年の論文*で、根尖部分が一番汚れている、と報告されていました。

根管が重度に感染している歯と歯髄炎あるいは感染していない根管を持つ歯をそれぞれ20歯ずつ用いて、根管の汚染度を比較しました。その前にレントゲンでみる根管の汚染度の把握、歯の構造の詳細をお話し、その後Armitage*らの報告の結果についてお話しします。

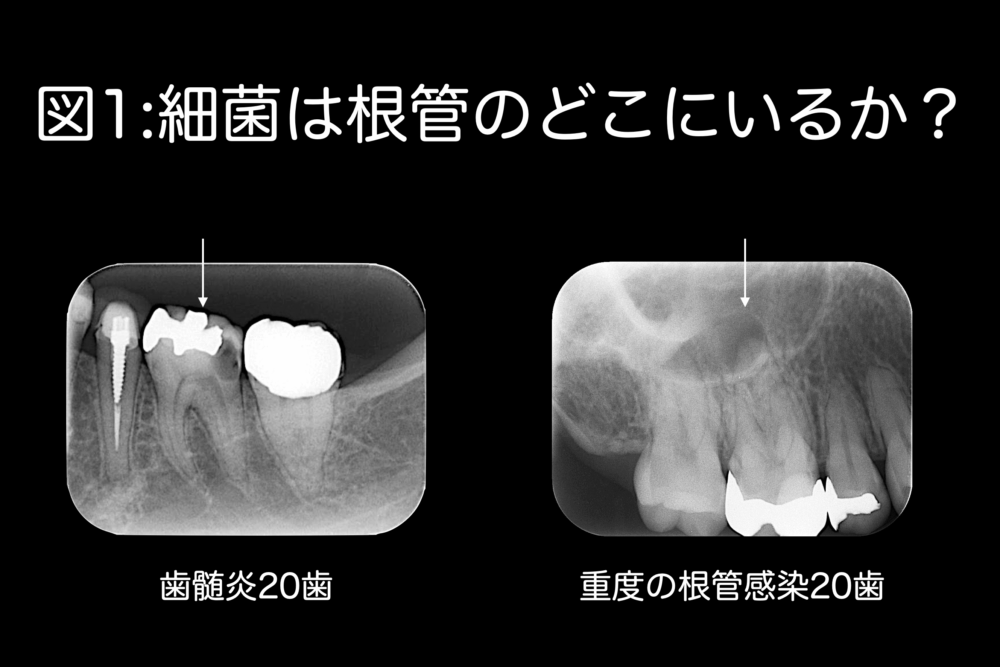

レントゲンでみる根管の汚染度の把握

図1右の歯は重度に感染している根管、図1左の歯は歯髄炎の根管を持つ歯の例です。

図1左のレントゲンについて、歯冠部の黒くなっている部分が虫歯で、根尖部に黒い影がない場合、根管の感染は否定されます。一方で、図1右のレントゲンにおいては、矢印の先は根尖部に黒い影があり、歯髄壊死により根管が感染を起こしている可能性を示唆しています。歯髄壊死の原因は歯冠部に白い不透過像はおそらくセメントで、歯髄に近い部分まで虫歯があったのだろうと予測されます。歯髄に近いところまで虫歯があり、時間の経過とともに歯髄壊死がじわじわと起こり、根管が感染し、根尖部透過像が認められるまでになったのではないかと思います。

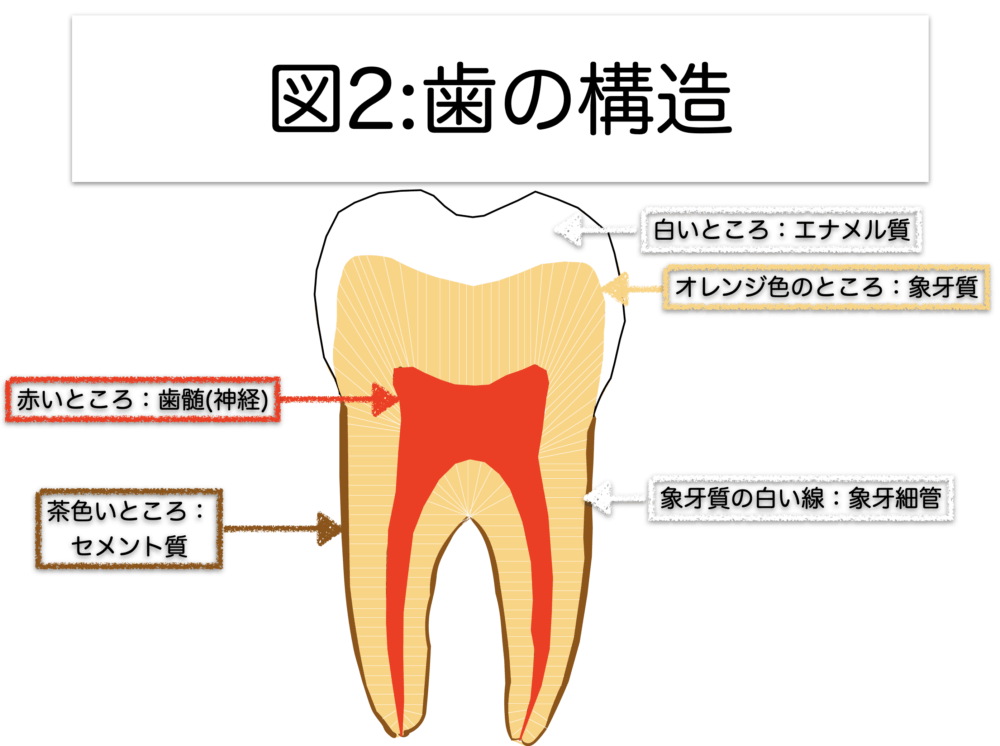

歯の構造について

ここで、歯の構造を説明します。

地図を見る感じで気軽に図2を見てくださいね。

歯の頭で白いところをエナメル質と言います。

エナメル質の中にあるものはオレンジ色の象牙質で、象牙細管という中腔構造(茶筒のようなイメージです)からなる組織です。

象牙質の内部には歯髄(赤いところ)といって、血管や神経が入っている組織があります。歯髄は、『歯の神経』としてよく表現されるところです。

象牙質の周りには、セメント質が存在しています。

細菌は、唾液によって運ばれて歯に接触し、エナメル質に入って行くと象牙細管をつたって歯髄に侵入します。

歯根部分では、細菌が根尖方向へ進む場合もあれば、象牙細管を介してセメント質まで入り込むことがあります。

Armitageらの報告の結果について

Armitage*は、根管がどのくらい汚染されているか、細菌がセメント質まで侵入しているかどうかで汚染度を比較しました。

その結果、根管が重度に感染している歯の象牙細管に細菌を認めた歯が、20歯中7歯、7歯中5歯はセメント質まで細菌が侵入しており、7歯中4歯は根尖に細菌が存在していた、と報告していました。

よって、根尖部分の細菌を除去することが、歯根の先の病気(膿)を作らない、あるいは再発させない、根管治療を失敗させない=成功させる要件です。

根尖部分の拡大については、さまざまな議論があります。根尖の拡大を大きくすると根尖の解剖を破壊することになり、重症化につながります。しかし、細菌を除去しないと根尖性歯周炎になったり、病態が重症化しますので、適切な号数のファイルで拡大することが大切です。

次回のお話は、

最も汚れている根尖部分の細菌を除去するためのルールについてです。

お楽しみに。

*Armitage, Gary C., Mark I. Ryder, and Samuel E. Wilcox. “Cemental changes in teeth with heavily infected root canals.” Journal of Endodontics 9.4 (1983): 127-130.